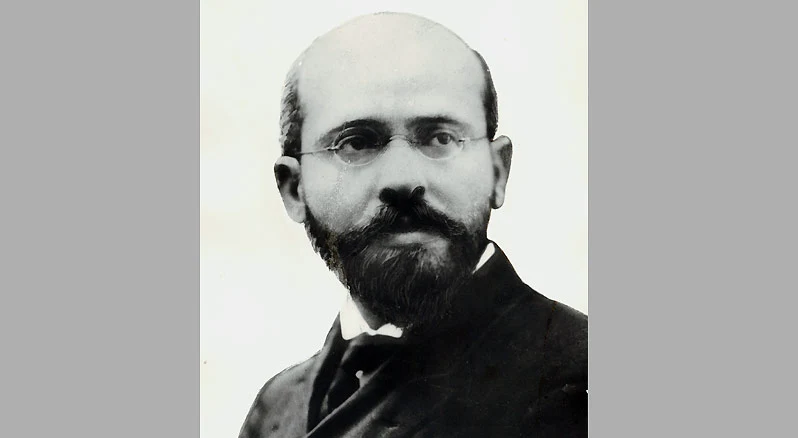

Salvemini e il delitto Matteotti

Salvemini e il delitto Matteotti

Marco Ignazio de Santis

Le elezioni politiche del 6 aprile 1924 furono regolate dalla “legge Acerbo” voluta da Mussolini.

Questa legge prevedeva un premio di maggioranza dei due terzi dei seggi per la lista più suffragata con un quorum superiore al 25%.

I fascisti cooptarono per la propria lista molti esponenti del vecchio liberalismo e diversi cattolici di destra,

sia indipendenti che transfughi dal Partito popolare. Così una valanga di voti si riversò sul “listone” liberal-clerico-fascista,

che con il 64,9% dei suffragi ottenne 356 seggi su 535.

Le opposizioni ebbero 179 seggi, ma in realtà 19 seggi andarono alle liste di disturbo filofasciste.

Così i seggi delle opposizioni si ridussero a 161 e i seggi dei ministeriali salirono a 375.

I popolari ottennero 39 seggi, i socialisti riformisti del PSU 24, i socialisti massimalisti del PSI 22, i comunisti 19,

i liberali democratici antifascisti di opposizione costituzionale di Giovanni Amendola 8, i repubblicani 7, il Partito sardo d’azione 2.

Il 24 maggio 1924, con la convocazione della nuova Camera, si aprì la XXVII legislatura.

Il 30 maggio nel suo discorso parlamentare il deputato del PSU Giacomo Matteotti chiese l’annullamento delle elezioni.

Benché interrotto continuamente dalle minacce e dagli insulti dei fascisti e perfino invitato dal presidente della Camera Alfredo Rocco a parlare «prudentemente», fornì un elenco documentato delle violenze fasciste nel periodo preelettorale:

- il brutale omicidio del sindacalista reggiano Antonio Piccinini, candidato nella lista del PSI;

- i bandi imposti ai candidati di opposizione; le urne date in custodia alla Milizia fascista;

- i soprusi commessi durante le operazioni elettorali e la vigilanza esercitata sugli elettori dai fascisti,

che in certi casi si erano spinti fino all’accompagnamento in cabina.

Matteotti concluse la sua serrata denuncia, rivolgendosi alla maggioranza liberal-fascista con queste parole:

«Voi dichiarate ogni giorno di volere ristabilire l’autorità dello Stato e della legge. Fatelo, se siete ancora in tempo; altrimenti voi, sì, veramente rovinate quella che è l’intima essenza, la ragione morale della Nazione. Non continuate più oltre a tenere la Nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo.»

(Interruzioni a destra)

«Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi, anche con l’opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni.»

A questo punto scoppiarono fragorosi applausi all’estrema sinistra della Camera e si sentì rumoreggiare a destra.

Mussolini aveva ascoltato quel discorso rabbuiandosi in volto. Matteotti, rivòltosi all’onorevole Giovanni Cosattini,

disse ad alta voce, in modo da essere udito dai colleghi più vicini: «Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora, a voi preparare il discorso funebre per me».

Questo fu detto anche perché il coraggioso deputato non aveva certo dimenticato la minaccia apparsa il 3 maggio 1923 su Il Popolo d’Italia di Arnaldo Mussolini:

«Quanto al Matteotti – volgare mistificatore, notissimo vigliacco e spregevole ruffiano – sarà bene che egli si guardi. Che se dovesse capitargli di trovarsi, un giorno o l’altro, con la testa rotta (ma proprio rotta)… non sarà certo in diritto di dolersi dopo tanta ignobiltà scritta e sottoscritta».

Cesare Rossi, capo dell’ufficio stampa della presidenza del Consiglio e braccio destro di Mussolini, subito dopo il discorso di Matteotti, vomitò tutta una serie di minacce e ingiurie contro il deputato socialista, definendolo la «peggiore canaglia».

Mussolini, a sua volta, rivolgendosi a Rossi, protestò: «Che cosa fa questa Ceka? Cosa fa Dumini? Quell’uomo dopo quel discorso non dovrebbe più circolare».

Mentre nel pomeriggio del 10 giugno si recava alla Camera, percorrendo a piedi il lungotevere Arnaldo da Brescia, Matteotti fu aggredito da quattro ex-arditi milanesi, trascinato a forza in una berlina Lancia Lambda e trucidato.

Quei prezzolati figuri della Ceka fascista erano Albino Volpi, Amleto Poveromo, Giuseppe Viola e Augusto Malacria, comandati da Amerigo Dùmini, uno squadrista toscano (nato a Saint Louis) stipendiato dalla presidenza del Consiglio.

Giovedì 12 giugno il Parlamento era in agitazione per la scomparsa del deputato socialista e Mussolini a sera si recò a Montecitorio per rassicurare maggioranza e opposizione, affermando tra l’altro:

«Credo che la Camera sia ansiosa di avere notizie sulla sorte dell’on. Matteotti, scomparso improvvisamente nel pomeriggio di martedì scorso in circostanze di tempo e di luogo non ancora bene precisate, ma comunque tali da legittimare l’ipotesi di un delitto che, se compiuto, non potrebbe non suscitare lo sdegno e la commozione del Governo e del Parlamento».

A quel punto un deputato socialista gridò: «Allora Matteotti è morto!». Quando poi Mussolini terminò il discorso, il deputato repubblicano Eugenio Chiesa, avendone notato il tono imbarazzato e indeciso, esclamò: «Allora è complice!». A stento fu sottratto alla furia dei fascisti.

Quella sera stessa venne arrestato Dumini e portato nell’ufficio del generale Emilio De Bono, uno dei quadrumviri della “marcia su Roma” e allora direttore generale di Pubblica Sicurezza, che lo interrogò e gli sequestrò il bagaglio. Tra il materiale sequestrato c’erano una borsa di cuoio contenente i pantaloni insanguinati di Matteotti e la borsa del deputato socialista, che pare custodisse documenti sui rapporti tra Vittorio Emanuele III e la società petrolifera statunitense Sinclair Oil. Gli altri autori dell’omicidio furono rintracciati, ma vennero fatti fuggire per volontà di De Bono, che raccomandò il silenzio a Dumini, rimasto in carcere.

L’arresto di Dumini, di cui erano noti i rapporti con Rossi e col ministero dell’Interno, accrebbe lo sdegno popolare.

Il 13 giugno Mussolini andò di nuovo alla Camera per rassicurare i parlamentari:

«La legge avrà il suo corso: la polizia consegnerà i colpevoli all’autorità giudiziaria».

Ma l’indignazione dell’opinione pubblica cresceva e Mussolini fu costretto a tentare un’altra mossa per placarla.

Così il 14 giugno con promesse e minacce ottenne le dimissioni di Cesare Rossi e Aldo Finzi. Rossi invierà un memoriale difensivo al quotidiano Il Mondo di Giovanni Amendola, attribuendo la responsabilità del delitto Matteotti a Mussolini.

Finzi, sottosegretario all’Interno, che gestiva i “fondi segreti” per il finanziamento della stampa ed era accusato da molti di essere coinvolto negli affari “sporchi” intrecciati all’ombra del Viminale, aveva scritto la minuta della comunicazione che Mussolini il 12 giugno aveva letto alla Camera.

Impressionato da questi sviluppi Filippo Filippelli, direttore del quotidiano fascista Corriere italiano,

che aveva prestato l’automobile agli assassini, preso dal panico, scrisse un memoriale cautelativo e sparì da Roma,

ma il 16 giugno venne arrestato a Nervi, in Liguria, mentre cercava di fuggire in Francia con un motoscafo.

Da questo momento non c’era più solo Dumini in galera e divenne difficile bloccare la marea di notizie e di rivelazioni,

tanto più che De Bono, per motivi di facciata e di opportunità politica di fronte a una documentata accusa di Giuseppe

Donati, direttore del Popolo, quotidiano del Partito popolare, il 16 giugno fu costretto da Mussolini a dimettersi da capo della polizia.

«Intanto», ha lasciato scritto Gaetano Salvemini nelle Lezioni di Harvard, «i giornali riguadagnavano coraggio e

dedicavano molte colonne a commentare il delitto, discutendo gli elementi che giorno per giorno venivano alla luce. I

capi fascisti erano storditi, come se fossero stati colpiti da un disastro irreparabile; la massa dei loro seguaci li

abbandonava; per strada le camicie nere evitavano di farsi vedere. […] Lo stesso Mussolini, scomparso del tutto il suo

ardimento e il suo coraggio, aspettava senza più speranza il sopraggiungere della catastrofe. […] Non successe niente.

I deputati massimalisti e comunisti, che per anni avevano parlato di rivoluzione, non osarono proclamare uno sciopero generale.

I deputati socialisti unitari, democratici e popolari erano contrari ad una soluzione rivoluzionaria della crisi. La sola cosa

che fecero i deputati di opposizione di tutti i gruppi fu la decisione di astenersi dal partecipare alle sedute della Camera

in segno di protesta contro il governo. Essi redassero poi un manifesto ben scritto, in cui si chiedeva che venisse fatta

luce sul delitto e che si facesse ritorno ad un regime costituzionale».

Fu il cosiddetto «Aventino», con un richiamo storico alle secessioni della plebe romana del V secolo a. C. Si ipotizzava

che il Governo, travolto dal discredito morale e magari per l’intervento di Vittorio Emanuele III, si dimettesse. Tuttavia

Mussolini e i suoi seguaci, se si fossero ritirati, non solo avrebbero compromesso il loro futuro politico, ma avrebbero

dovuto anche rispondere di fronte alla legge delle violenze e del delitto commesso. Il Re, d’altra parte, aveva già dato

prova della sua connivenza col fascismo.

«Mussolini», continua Salvemini nelle Lezioni di Harvard, «dopo un primo momento di depressione, incoraggiato dall’inerzia

dell’opposizione, corse ai ripari. Il primo segno che egli aveva già superato la tempesta si ebbe il 10 luglio 1924, quando

egli mise fuori dal cassetto e fece pubblicare il regio decreto sulla stampa 15 luglio 1923, con in aggiunta un altro regio

decreto che dava potestà ai prefetti delle provincie di sequestrare a loro discrezione quei giornali che pubblicassero “notizie

false o tendenziose”. In tal modo ancora una volta il Re dette prova di sostenere Mussolini».

Dell’ondata di sdegno che attraversò l’Italia Salvemini non fu immune, anzi ne rimase profondamente scosso. La testimonianza si trova nel libro autobiografico Dai ricordi di un fuoruscito:

«L’assassinio di Matteotti mi dette uno scossone. Mi dissi che, avessi o non avessi fiducia negli antifascisti ufficiali, era mio dovere non rendermi complice con la mia inerzia di un regime infame, come avevo fatto negli ultimi tempi. Anche ad essere solo, dovevo dire un no risoluto e pubblico a quel regime: fa’ quel che devi, avvenga che può. Ecco come andarono le cose. Appressandosi l’anniversario della morte di Cesare Battisti, che alla prima guerra mondiale era stato impiccato dagli austriaci, decidemmo di prendere quella occasione per fare, trentasei giorni dopo l’assassinio di Matteotti, una manifestazione contro il fascismo. La polizia ci lasciò fare, sia perché non vide nessun pericolo nel nome di Battisti, sia perché era disorientata e paralizzata dalla ondata di indignazione che l’assassinio di Matteotti aveva sollevato nel paese».

Il 16 luglio 1924 fu stampato a Firenze un numero unico in memoria di Matteotti, al quale collaborò anche Salvemini. Ecco le sue parole:

«Ci trovammo in un cinematografo vicino alla stazione, in un paio di centinaia. Per evitare equivoci sullo scopo della riunione, fu venduto fra i convenuti un numero unico in ricordo di Matteotti. Io vi contribuii con un articolo, in prima pagina, con tanto di firma, nel quale spiegavo come qualmente Mussolini doveva scegliere: o l’ordine di assassinare Matteotti lo aveva dato lui, e per lui non c’era che la galera; o l’ordine era stato dato a sua insaputa dai suoi collaboratori più intimi, e allora si era circondato di assassini, se non era lui stesso un assassino, e in questo caso senza andare in galera, doveva liberarci della sua presenza».

La manifestazione antifascista proseguì senza problemi, come racconta Salvemini:

«Piero Jahier parlò di Battisti magnificamente. Non appena ebbe finito, noi ci mettemmo a gridare: Viva Matteotti, uscimmo dal cinematografo, circondammo la corona destinata a Battisti, che era portata da una bellissima figliola, Miss Marion Cave (che doveva poi sposarsi con Carlo Rosselli), e andammo dal cinematografo a piazza della Stazione, e poi lungo via Cerretani, e poi lungo via Cavour, fino a piazza S. Marco, gridando Viva Matteotti. I fascisti potevano fare di noi una focaccia; ma erano demoralizzati e non osarono molestarci. Tutto finì alla buona con la corona messa sul busto di Battisti in onore di Matteotti».

Salvemini avvertì il dovere morale di rientrare in un partito politico e si iscrisse allora, insieme a Carlo Rosselli, al PSU di Matteotti e Filippo Turati. Proprio a Turati il 28 luglio Salvemini scrisse da Marina di Pietrasanta, dove si trovava con la moglie ammalata:

«Il fascismo bisogna distruggerlo con la resistenza passiva e con l’astensione parlamentare all’interno, e con la continua rivelazione dei fatti italiani all’estero. Oramai la bestia è ferita a morte, e non ha molto tempo da vivere: darà ancora dei colpi furiosi pazzeschi come quello, che costò la vita al povero Matteotti; ma più pazzie fa, più presto si rovina. Unico inconveniente, è che da un momento all’altro certi brutti incontri possono capitare a qualunque di noi».

Purtroppo Mussolini rialzerà la testa e nel duro discorso del 25 gennaio 1925 alla Camera, si assumerà la responsabilità politica, morale e storica di tutto quanto era avvenuto soprattutto nel semestre precedente. Frattanto, tra il luglio e l’agosto del 1924, il cadavere di Matteotti non era stato ancora rintracciato. Finalmente la sua giacca insanguinata fu trovata il 12 agosto in un canale di scolo lungo la Via Flaminia, al 18° chilometro. Il rinvenimento delle sue spoglie, però, avvenne solo il 16 agosto nella Macchia della Quartarella presso Riano, a più di venti chilometri a nord di Roma. La scoperta avvenne per caso, grazie alla cagnetta Trapani del brigadiere dei carabinieri in licenza Ovidio Caratelli. Il corpo martoriato di Matteotti era in una buca stretta, piegato maldestramente in due e coperto di terreno e foglie. Siccome il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, si rese necessaria una perizia odontoiatrica per il riconoscimento.

Non esistono prove irrefutabili che Mussolini abbia ordinato l’eliminazione di Matteotti, ma è sicuro che voleva sbarazzarsene e che questo suo desiderio era noto a tutti i suoi più stretti collaboratori. Un’ipotesi su una verosimile motivazione del delitto Matteotti si poteva cogliere larvatamente fra le righe già il 13 giugno 1924 sulla prima pagina del quotidiano romano filofascista Il Nuovo Paese di Carlo Bazzi, cugino di De Bono. Nel trafiletto La convenzione Sinclair deve essere discussa alla Camera si legge: «Si vuole che l’on. Matteotti dovesse pronunziare alla Camera – in sede di discussione sull’esercizio provvisorio – un discorso di critica alla convenzione Sinclair», stipulata tra fine marzo e i primi di aprile del 1924 per la ricerca e lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti in Emilia e in Sicilia.

Sulla base di questo spunto, di altri articoli apparsi sul Nuovo Paese e su altri giornali, insieme a molti altri indizi e documenti, indagando sulla pista “affaristica” incuneata tra i meandri della corruzione fascista, lo storico Mauro Canali nel volume Il delitto Matteotti (1997) ha sostenuto che il vero motivo dell’assassinio del deputato socialista fu il fatto che Matteotti stesse per rendere pubblica in Parlamento la notizia della tangente di un milione di lire del 1924 (pari a quasi un miliardo e mezzo del 1997), versata a Mussolini dalla Sinclair Oil per ottenere il permesso a svolgere sondaggi petroliferi in Italia. Peter Tompkins, a sua volta, nel libro Dalle carte segrete del duce (2001) ha aggiunto, fra l’altro: «Che Vittorio Emanuele III fosse un beneficiario nell’affare [della Sinclair Oil] con Finzi, Filippelli, De Bono, e i due fratelli Mussolini [Benito e Arnaldo] è più che probabile».

Pubblicato in Quindici Molfetta,a.XXX n.5,15 maggio 2024, pp.20-23